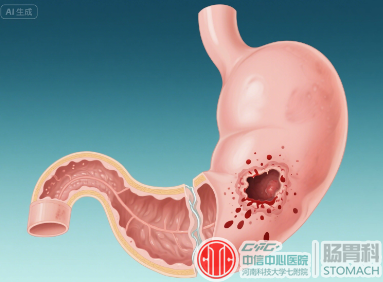

糜烂性胃炎,听起来有点吓人,但其实很常见。简单理解,就是胃最里面的那层保护膜(胃黏膜)受到损伤,出现了小的“破皮”或浅伤口(像皮肤擦伤一样),还没深到形成溃疡。那好好的胃黏膜为什么会受伤呢?主要有以下这些“捣乱分子”:

1、刺激物的直接“攻击”:

某些药物: 最常见的就是止痛药(比如阿司匹林、布洛芬等非甾体抗炎药)。它们会削弱胃黏膜的防御能力,容易导致损伤。一些激素药、某些抗生素也可能有影响。

酒精: 大量饮酒或烈酒会直接刺激并损伤胃黏膜,是导致急性糜烂性胃炎的常见原因。

辛辣食物: 虽然不是主要原因,但过量食用可能刺激已有损伤的黏膜,加重不适。

化学物质: 误服强酸、强碱等腐蚀性物质会严重损伤胃黏膜。

2、胃酸和消化液的“反叛”:

胃酸和胃蛋白酶本来是消化食物的好帮手。但如果分泌过多,或者胃黏膜本身的防御屏障变弱了(比如被药物、酒精削弱了),这些“自家人”也会反过来侵蚀自己的黏膜,造成糜烂。

3、压力过大(身心压力):

严重的身体压力: 比如经历大手术、严重创伤、大面积烧伤、危重疾病(如脑出血、严重感染、器官衰竭)时,身体处于极度应激状态,会影响胃黏膜的血液供应和修复能力,容易发生应激性糜烂,甚至出血。

巨大的精神压力: 长期或突然的极度焦虑、紧张、悲伤等强烈的精神刺激,也可能通过神经内分泌途径影响胃黏膜的防御功能,成为诱因之一。

4、幽门螺杆菌(Hp)感染:

这个细菌是很多胃病的“元凶”。它生活在胃黏膜上,会引起持续的炎症反应。虽然它更常与慢性胃炎、溃疡甚至胃癌相关,但它在活动性炎症时,也可能参与或加重黏膜糜烂的发生和发展。

5其他因素:

胆汁反流: 正常情况下胆汁在肠道。如果胆汁反流回胃里,会破坏胃黏膜屏障。

严重疾病影响: 肾功能衰竭、肝硬化等疾病可能影响全身状况,增加胃黏膜损伤风险。

饮食习惯不良: 长期饮食不规律、暴饮暴食、进食过烫食物等,也可能增加负担。

简单总结关键点:

最常见的“凶手”是:吃伤胃的药(尤其止痛药)、喝大酒、身体遭遇大创伤或重病。

胃酸在黏膜防御变弱时会“帮倒忙”。

巨大的精神打击有时也是“推手”。

幽门螺杆菌感染可能“火上浇油”。

重要提示:

很多情况下,是上面几个因素共同作用的结果(比如压力大时又喝了酒)。

及时去除病因(如停用伤胃药、戒酒、治疗原发病、根除Hp等),胃黏膜的糜烂通常可以较快修复愈合。

但如果损伤因素持续存在,或者反复发生,小糜烂也可能发展成更严重的溃疡,或者变成慢性胃炎。

了解原因,才能更好地预防和治疗! 保护胃,从避免这些“捣乱分子”开始。

声明:本材料仅供科普使用,无意提供任何医疗建议或推荐具体治疗方案,与您个体疾病状况有关的任何治疗方案或其他医疗相关问题,请咨询您的主治医生。