你是否经历过“千呼万唤始出来”的排便痛苦?肚子胀胀的,在马桶上使尽浑身解数却收获甚微?排便困难(俗称便秘)是很多人生活中的烦恼。但你知道吗?这种不适背后,有时可能隐藏着肠道里不声不响生长的“小肉揪”——肠道息肉。它们虽然初期往往悄无声息,却是我们需要警惕的健康隐患。

一、排便困难:不只是“不通畅”那么简单

排便困难通常表现为:

排便次数减少: 每周少于3次。

排便费力: 需要非常用力。

粪便干硬、呈块状或羊粪球状。

排便不尽感: 总觉得没排干净。

肛门直肠堵塞感。

常见原因有哪些?

饮食不当: 喝水太少、膳食纤维(蔬菜、水果、全谷物)摄入严重不足。

缺乏运动: 久坐不动,肠道蠕动变慢。

不良习惯: 经常憋便、忽视便意,打乱了肠道生物钟。

压力山大: 精神紧张、焦虑影响肠道神经调节。

药物影响: 某些止痛药、抗抑郁药、钙片、铁剂等可能引起便秘。

疾病因素: 甲状腺功能减退、糖尿病、神经系统疾病等也可能导致。更重要的是,肠道本身的物理性阻塞,如肠道息肉、肿瘤等,也是重要的潜在病因!

二、肠道息肉:沉默的肠道“不速之客”

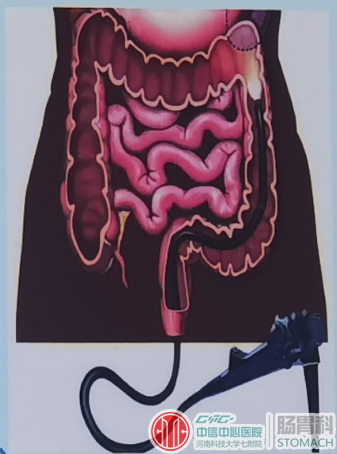

想象一下肠道内壁像水管内壁。肠道息肉,就是这层黏膜表面长出来的异常隆起物,像个小肉揪或小蘑菇。它们大多悄无声息地生长,不引起任何症状,常在体检时偶然发现。

息肉家族成员:

腺瘤性息肉: 这是最需要警惕的类型!它们被认为是结直肠癌的“前身”。虽然并非所有腺瘤都会癌变,但癌变风险随着息肉增大、数量增多、病理类型(如绒毛状成分多)而显著升高。

炎性息肉/增生性息肉: 通常与肠道慢性炎症(如肠炎)或损伤修复有关,绝大多数是良性的,癌变风险极低。

息肉生长的危险因素:

年龄增长: 50岁以上风险显著增加。

家族史: 亲属有息肉或肠癌病史。

不良生活方式: 高脂低纤维饮食、吸烟、肥胖、大量饮酒。

炎症性肠病: 如溃疡性结肠炎、克罗恩病病史。

三、排便困难与肠道息肉:剪不断理还乱的关系

排便困难本身不会直接导致息肉生长。但是,两者之间存在着值得关注的关联:

息肉可能是“堵点”: 当息肉(尤其是较大的息肉)生长在肠道内,特别是直肠或乙状结肠时,可能造成物理性狭窄或阻塞。这就像水管里卡了个东西,水流自然不畅。这时,排便困难可能是息肉存在的一个重要信号!如果息肉位置较低或带蒂,用力排便时甚至可能刺激它出血(表现为便血或便潜血阳性)。

长期便秘可能增加风险? 有研究推测,长期便秘可能导致粪便在肠道停留时间过长,使得肠道黏膜接触粪便中潜在致癌物质的时间延长,理论上可能增加包括息肉在内的肠道病变风险。但这方面的科学证据仍在探讨中,并非绝对因果关系。

掩盖与延误: 很多人将排便困难简单归咎于“上火”或“吃得不对”,自行服用泻药了事,反而掩盖了真正的问题。如果这个“堵点”其实是息肉甚至早期肿瘤,延误检查就可能错过最佳干预时机。

四、防患于未然:守护肠道健康的关键行动

面对排便困难和肠道息肉的风险,主动出击是最好的策略:

改善生活方式是基石:

高纤饮食: 大口吃蔬菜、水果、全谷物、豆类。膳食纤维是肠道的“清道夫”。

足量饮水: 每天1.5-2升水(除非医生限制),软化粪便。

规律运动: 快走、慢跑、游泳等促进肠道蠕动。

建立良好排便习惯: 有便意别憋着,固定时间尝试(如晨起后),专注放松。

戒烟限酒。

重视筛查,早诊早治:

肠镜检查是金标准: 它能直接观察整个大肠黏膜,发现哪怕很小的息肉,并能在检查过程中直接切除(息肉切除术),打断其可能癌变的进程。这是预防肠癌最有效的手段!

筛查建议: 一般人群建议从50岁开始定期进行肠镜筛查。有家族史、炎症性肠病病史或其他高危因素者,起始筛查年龄需大大提前(可能30-40岁甚至更早),筛查间隔也更短。务必咨询医生制定个体化方案。

其他筛查方法: 粪便潜血试验、粪便DNA检测等可作为初筛或补充手段,但阳性结果仍需肠镜确诊。

出现信号,及时就医:

持续、不明原因的排便习惯改变(便秘或腹泻)。

便血(鲜红或暗红)或黑便。

大便变细、有凹槽。

持续腹痛、腹胀。

不明原因的体重下降、乏力。

即使没有症状,符合筛查年龄或高危因素,也应主动筛查!

排便困难虽常见,但莫要习以为常。它可能是身体发出的一个提醒信号,背后可能潜藏着肠道息肉这样的“隐患房客”。了解两者的关系,认识到肠镜检查对发现并清除息肉(尤其是癌变风险高的腺瘤)的关键作用,是守护肠道健康的核心。通过积极调整生活方式,并在医生指导下,及时、规范地进行结直肠癌筛查(尤其肠镜),我们完全有能力将肠癌风险扼杀在萌芽状态,让肠道保持畅通无忧。健康无小事,关注肠道,就是为长久健康打下坚实基础。

声明:本材料仅供科普使用,无意提供任何医疗建议或推荐具体治疗方案,与您个体疾病状况有关的任何治疗方案或其他医疗相关问题,请咨询您的主治医生。